Untuk beberapa hari, begitulah rutinitasku. Bangun sebelum fajar; gosok gigi dan cuci muka; sarapan masakan Nanda; kerja; makan siang; minum kopi sambil ngobrol ngaler-ngidul, membahas progres naskah, menjawab pertanyaan Nasuha, berdebat dengan Nanda; kerja lagi; mandi; makan malam; rapat evaluasi; gosok gigi; tidur; ulangi. Terkadang, ketika sendirian di dalam mobil, beberapa menit sebelum kantuk mengetuk, aku melamun dalam kesepian. Sabar, Bil, Sabar, kataku pada diriku. Tinggal 4 minggu lagi. Sehabis itu, lo bisa pergi dengan tenang tanpa usah khawatir soal Nasuha.

Hari itu, aku bangun dan kembali ke rutinitas yang sama. Aku bangun, cuci muka, berkumur, makan, gosok gigi, lalu pergi ke ruang kerjaku. Nanda dan Nasuha pergi ke kamar untuk memulai kelas pagi. Tak ada hal yang di luar keteraturan—semua hal yang ada di rumah Nanda selalu teratur, mulai dari urutan rak buku hingga formasi menyimpan gelas; segalanya diorganisasi hingga sedikit membuatku gelisah.

Perlu diketahui, aku masih ingat bahwa diriku masih diburon. Aku tak bisa sepenuhnya santai dan menikmati keseharianku yang damai secara total. Aku masih memasang telingaku untuk bunyi-bunyi tak wajar, memasang mataku untuk gerakan-gerakan di jendela, memasang kakiku untuk segera lari jika situasi mendesak. Jadi, ketika pintu ruang kerja mendadak digebrak, aku kaget bukan main sampai-sampai jantungku serasa hendak copot (atau begitulah istilah klisenya; istilah akuratnya, aku begitu kaget sampai-sampai testisku ditarik ke atas.)

Nasuha muncul dan menghambur padaku. “Ayah! Mbak Nanda galaaaaaaaak!” rengeknya.

Nanda menyusul belakangan, mulut cemberut. “Jangan dipercaya, Hab. Aku bahkan gak barang pelototin dia.”

Aku menghela napas dan menutup laptopku, lalu menenangkan dua perempuan yang balap mengadu dan saling sela. Beberapa menit kemudian, aku paham situasinya. Simpel, sebenarnya. Usai mengecek taraf ilmu matematika Nasuha, Nanda memutuskan kalau si bocah sudah siap untuk diajari aljabar. Seperti yang kuduga, Nanda menjelaskan how—aturan main—dari materi itu, langkah per langkah, runut dan logis. Anehnya, walau Nasuha cerdas, berpengetahuan, berfokus panjang, dan memiliki memori kuat, dia tak kunjung paham dengan apa yang Nanda terangkan.

Nanda pikir Nasuha mempermainkannya. Dia tanya kenapa si bocah bisa paham dengan perkara termodinamika tapi tidak aljabar.

“Soalnya Ayah ngejelasinnya jago! Beda sama Mbak! Ngomongnya ngelantur!” Itulah jawaban si bocah yang mana buat aku meringis. Jawaban yang agaknya kurang bijak dan diplomatik. Terbukti dari Nanda yang segera mencubit pipi anak itu hingga dia merengek.

“Ayah jelasin ke Nasuh,” kata si bocah. “Nasuh bakal paham kalo Ayah yang jelasin.”

Plis jangan seret gue ke ajang ribut kucing.

“Yah, ayooo jelasiiin! Buktiin kalo Mbak Nanda yang salaaah!”

Aku mengusap akar poniku. Apa pula yang si bocah minta ini? Mengantagoniskan tuan rumah yang juga merupakan gadis kesukaanku dan bosku? Itu sama saja dengan minta ubanku bertambah. “Emang Mbak Nanda ngejelasinnya gimana?”

“Ngelatur!”

“Iya, tapi gimana?”

“Mbak Nanda bilang kalo angka positif pidah ruas, bentuknya jadi negatif; tapi kalo di depannya ada kali, jadi bagi.”

“Pindah ruas bikin properti angkanya kebalik, Nasuha,” terang Nanda, coba bersabar.

“Tapi kenapa gitu?”

“Aturannya gitu.”

“Tapi kenapa? Why!”

“Aturannya gitu!”

“Nah! Ngelantur! Mana bisa begitu! Mana boleh begitu! Segalanya harus ada kenapanya!”

“Kamu kebanyakan nanya sebelum paham, Nasuha. Kamu mestinya diem dulu, terima dulu, baru seudah paham betul, boleh nanya.”

Nasuha tercekat dengan lebaynya, mata melotot dan mulut membentuk huruf O. “Gak bisa dipercaya! Kok bisa Mbak Nanda bilang gitu? Ketika seseorang berhenti bertanya, disitulah dia berhenti mendapat jawaban!”

“Ih!” Lagi, Nanda meraup Nasuha dan mencubit pipinya. “Qabil! Ajaran kamu ini! Coba, coba, gantiin aku jelasin. Aku pengen liat gimana Ayah ngejelasin. Apakah memang sehebat itu?”

Qabil, dia bilang. Kenapa harus sesewot itu padaku? Aku tak ada urusan apa-apa dengan masalah kalian.

Aku duduk di lantai, lalu menyuruh Nasuha untuk mengikuti. Awalnya dia ambil posisi bersila, sama sepertiku, tapi begitu melihat Nanda bersimpuh, buru-buru dia bersimpuh juga. Nanda tak kalah mengherankan, sebab dengan alaminya dia merapikan rok Nasuha yang mengerut, seolah tak sedang ada apa-apa.

Hei. Kalian ini bertengkar atau tidak, sih? Jangan buat aku bingung.

“Pertama-tama,” aku mengawali, “lo tau apa maksudnya sama dengan?”

“Eeh … ‘adalah’?”

“Kurang tepat. Sama dengan berarti ruas kanan dan ruas kiri punya nilai yang setara.” Aku mengambil klip kertas, dua di kanan dan dua di kiri. “Dua sama dengan dua.” Aku menulis ekspresinya: 2 = 2

Nasuha mengangguk. Aku mengambil satu klip di masing-masing ruas. “Satu sama dengan satu.” Aku mengulangnya kembali. “Nol sama dengan nol. Ini bentuk yang paling simpel. Sampe sini lo masih ngikutin gue?”

“Iya.” Nasuha pasang wajah serius.

“Kita masuk ke bentuk kedua.” Aku menaruh 2 dan 3 klip di kanan, 5 klip di kiri. “Dua tambah tiga sama dengan lima.”

2+3 = 5

“Paham, paham.”

“Bentuk ketiga—kita mulai masuk ke wilayah yang lebih sulit.” Aku memisahkan 5 klip di kanan jadi 1 dan 4. “Dua tambah tiga sama dengan satu tambah empat.”

2+3 = 1+4

Nasuha tersenyum. “Paham!”

“Postulatnya cuma itu doang: kiri setara kanan. Gimana bentuk angkanya gak ngaruh.”

“Dia tau postulat itu apaan?” Nanda menyela heran.

“Dia tau.”

“Aksioma!” sembur Nasuha cari perhatian. “Pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya; anggapan dasar.”

Aku melirik Nanda penuh arti. “Mulai dari sini, kita bisa mainin angkanya. Asalkan postulatnya tetep dijaga, angka gak ada arti.” Aku menyatukan klip di kanan dan di kiri. 5 = 5 “Dikurangi juga gak ngaruh.” Aku ambil satu klip di kanan dan di kiri. 4 = 4 “Oh! Diambil semua juga bisa!” Aku ambil semua klip di kedua ruas. 0 = 0 “Yang penting harus sama. Kalo yang kanan diambil satu, yang kiri juga. Kalo yang kanan dibagi dua, yang kiri juga.”

Nasuha bertepuk girang.

“Kita masuk ke aljabar. Simpelnya, inti aljabar itu pelabelan terhadap jumlah. Misal, ada 40 murid untuk setiap kelas. Jadi, waktu lo pengen nyebut 40 murid, lo bisa bilang satu kelas. Untuk 80 murid, dua kelas. Untuk 20 murid, setengah kelas. ‘Kelas’ di sini disebutnya variabel.”

“Emm.”

Aku mengambil kotak klip kosong dan mengisinya dengan dua klip, lalu menaruhnya di sisi kiri. Aku mengambil dua klip lagi dan menaruhnya di sisi kanan. “Satu kotak sama dengan dua.”

1 kotak = 2

“Sebab kotak kepanjangan buat disebut, kita singkat jadi k.”

1k = 2

“Atau bisa juga ditulis ….”

k = 2

Kemudian aku menaruh kotak lain di sisi kiri. “Sekarang, ada dua kotak di ruas kiri. Harus ada berapa klip di ruas kanan biar persamaan jadi setara?”

“Empat!”

k+k = 4

“Atau ….”

2k = 4

Nasuha mangut-mangut.

“Oke. Lanjut.” Aku membersihkan lantai di depanku, mengosongkan satu kotak, mengisinya, lalu menaruhnya di kiri. Aku ambil satu klip lain, menaruhnya di kanan. “Ada berapa klip di kotak ruas kiri?”

“Tapi tadi Nasuh gak liat ….”

“Gak usah liat isi kotak. Inget kalo kedua ruas setara. Tinggal tengok ruas kanan.”

“Oh. Satu?”

k = 1

“Persoalan ajabar biasanya suruh kamu nebak isi dari kotak—variabel—tanpa liat ke dalam kotak. Kalo kotaknya cuma satu, ya gampang. Tapi gimana kalo gini?”

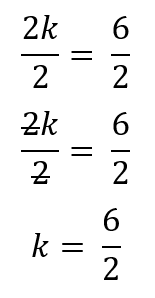

2k = 6

Nasuh tertawa. “Isi kotanya tiga!”

“Bener, tapi gimana operasinya? Kamu mesti bikin 2k jadi 1k. Caranya gimana?”

“Dibagi dua?”

“Iya. Tapi kalo ruas kanan dibagi dua, yang kiri juga.”

“Duanya pindah!” pekik Nasuh.

“Kayak pindah, tapi sebenernya enggak. Ini yang bikin kebanyakan orang bingung sama aljabar di awal-awal. Kita beresin. Enam bagi dua?”

“Tiga.”

k = 3

“Jadi isi kotak ini ada berapa?”

“Tiga!”

“Paham?”

“Paham!”

Nasuha bersedekap, menoleh pada Nanda, lalu angkat wajah. “Kan?” katanya arogan. Aku terbatuk. Aku tak bakal bertanggung jawab semisal dia sampai dianiaya oleh Nanda.

Sayang, di luar dugaan, Nanda malah manyun padaku. “Itu gak adil,” cetusnya. “Kenapa kamu bisa jelasin sesuatu segampang itu?”

“Nasuha aja yang gak cocok sama lo,” kataku hati-hati. “Dia gak bisa diajari caranya doang, gak puas kalo dikasih how doang. Dia pengen tau juga why-nya, kenapa-nya. Dia kritis, Nda, dan orang kritis biasanya emang gak bisa nurut dengan patuh. Tapi seudah dia paham kenapa-nya, dia bakal mikir sendiri. Nasuha.” Aku ambil kertas dan menulis soal di sana: 8-2x = 2 “Beresin ini.”

Nasuha menerimanya dengan kegirangan, serupa anak-anak yang diberi puzzle baru. Butuh waktu agak lama untuk dia menuntaskannya. Dia mencurat-coret seluruh kertas dengan berbagai operasi percobaan, bereksperimen tentang hukum ekuivalensi. Misal, dia sempat kebingungan apakah memindahkan 8 ke ruas kanan menjadi -8 adalah operasi yang sah atau tidak, jadi dia membuat persamaan lain untuk membuktikannya.

4-2*2 = 0

-2*2 = 0-4

-4 = -4 (valid)

Nasuha selesai dan menyerahkan jawabannya padaku. Aku menyerahkannya pada Nanda. Nanda mengenakan kacamata dan menelaah kertas di tangannya dengan seksama. Beberapa menit kemudian, dia mengerang frustrasi.

“Sekarang aku inget.” Nanda melirik langit-langit. “Aku sering nanyain soal matematika juga ke kamu dulu.”

“Gue juga inget.” Gue selalu inget.

“Ya udah, aku nyerah. Kita bagi tugas. Habil, kamu ajarin Nasuha ilmu eksakta. Matematika, fisika, sama saudara-saudaranya itu terserah kamu.”

Nasuha melompat kegirangan, yang mana membuat Nanda gemas dan mencubit pipinya lagi.

“Tapi humaniora tetep sama aku. Aku masih belum percaya kamu buat ajarin Nasuha ilmu-ilmu macam psikologi atau filosofi.”

Aku sempat berpikir kalau Nasuha akan sedikit sebal pada Nanda gara-gara masalah ini, begitu juga sebaliknya; tapi ternyata tidak. Ketika waktunya makan malam tiba, aku keluar dari ruang kerja. Aku melihat Nanda duduk di ruang tamu, kepala Nasuha tergeletak di pangkuannya. Kupandangi wajah si bocah yang merem-melek kala telinganya dibersihkan, mengingatkanku pada pecandu-pecandu narkotik saat otaknya dilanda pesta hormon.

“Lo tau kalo lobang telinga itu ngebersihin sendiri asal gak diganggu?” kataku.

“Tau, tau,” sahut Nanda, wajah masih menunduk fokus ke telinga lebar anakku. “Ini juga cuma bersihin bagian luarnya doang. Udah kotor banget.”

Aku terdiam. Nasuha membuka sebelah matanya, lalu nyeletuk, “Ngiri mah bilang, Bozzz!”

Betapa aku ingin membanting tubuh kecilnya ke jendela.

“Udah,” kata Nanda sambil membuang tisu ke tong sampah dan menepuk-nepuk tangan. “Bentar, ya. Mbak masak dulu.” Nanda beranjak ke dapur; Nasuha mengintilnya dari belakang serupa anak bebek.

Menu kali ini adalah mujair presto (aku tahu; ikan lagi, tapi aku tak punya hak protes.) Nasuha bilang dia ingin bantu, dan bukan bantu sekadar bantunya anak kecil, bukan sekadar cuci beras atau membersihkan bawang, tapi bantu yang betul-betul bantu. Jadi, dalam rangka pendidikan tata boga dan kemandirian sehari-hari, Nanda memberinya pisau. Semenit kemudian, jari Nasuha berdarah.

Nanda blingsatan macam yang terpotong itu leher si bocah. Kutatapi Nasuha yang berdiri sambil mengangkat jari sementara Nanda mencari kotak P3K. Si bocah tak kelihatan kesakitan. Dia menatapi telunjuknya yang berdarah selama beberapa detik, lalu, tanpa peringatan apa pun, menjilatnya. Dikecapnya rasa darah itu dengan seksama, merenunginya dalam-dalam, kemudian mengangguk penuh persetujuan.

Bocah aneh.

Selesai makan, kami duduk-duduk santai sambil minum kopi (lagi: susu, untuk kasus Nasuha.) Kudapati mata besar anakku yang mencuri-curi pandang padaku. Awalnya aku abaikan saja, tapi lama-lama gatal juga. Aku menghela napas dan bilang, “Tanyain.”

Nasuha tersenyum semringah. “Kenapa makanan yang dipresto lebih empuk?”

Nanda mendongak. “Iya, juga, ya. Kenapa?”

Jangan lo juga. “Sebab lebih panas.”

“Kenapa?” tanya Nasuha.

“Kenapa?” beo Nanda.

“Pertama-tama, kalian mesti paham korelasi antara tekanan dan titik didih.” Aku pikir mereka akan sulit paham jika hanya mendengarkan penjelasan saja, jadi kuputuskan untuk menuntun mereka menemukan jawabannya sendiri. “Berapa titik didih dari air?”

“Seratus derajat celcius,” jawab Nasuha cepat-cepat seolah tak ingin didahului Nanda yang baru membuka mulut.

“Pinter,” pujiku, sebab anakku adalah makhluk kecil yang serakah akan pujian. “Tapi itu belum lengkap.”

“Seratus derajat celcius di tekanan udara 1 ATM,” sahut Nanda, yang mana buat Nasuha sedikit meliriknya dengan sebal. Nanda menyadarinya, tapi alih-alih meminta maaf, dia malah melipat tangannya dan pasang pose konyol.

Nasuha terperangah dengan lebay. “Yah! Tanyain lagi! Tanyain sesuatu yang Mbak Nanda gak tau!”

Sungguh, aku tak bisa memahami hubungan antara dua makhluk ini—akur atau tidak, sih? “Apa itu ATM?”

“Adalah singkatan dari atmosfer,” merepet Nanda, memotong Nasuha yang mulutnya baru terbuka. “ATM merupakan satuan untuk mengukur tekanan udara. Satu ATM adalah tekanan udara pada nol meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi tempatnya, semakin rendah ATM-nya.”

Pipi Nasuha makin bengkak dan bengkak, dan itu buat Nanda kian terhibur. “Kenapa?” tanya si bocah.

Aku menyahut, “Karena—”

“Nasuha nanya Mbak Nanda, bukan Ayah.”

“Hmm.” Nanda mengetuk-ngetuk dagunya, menggeser kursinya ke arahku, lalu berbisik, “Kenapa?”

Terang saja aku tak bisa menolak menjawab. Ada banyak alasan untuk itu: pertamanya adalah karena Nanda itu bosku dan pemilik rumah ini, utamanya adalah karena aku cinta dia. “Karena—”

“Shh. Bisikin.”

Aku menurut saja. Usai paham, Nanda kembali ke posisinya dan menghadap pada Nasuha, “Jadi gini. Air menguap karena gaya kinetik yang terdapat pada molekul-molekulnya yang buat molekul air saling tolak satu sama lain. Dalam kasus bentuk cair, gaya kinetik ini lebih rendah ketimbang tekanan udara, sehingga ketahan. Ada dua cara buat balikin posisi timbangan: gedein gaya kinetik dengan panas atau kecilin tekanan udaranya.”

Nasuha hampir-hampir menangis sekarang. Nanda tertawa dan bergegas memeluk si bocah, mengucek kepalanya, mencium pipinya. “Terus, Hab?” tanya Nanda, tak acuh pada anakku yang menekuk wajah di dekapannya.

“Udah,” jawabku. “Kalian udah punya semua bahannya.”

Nanda dan Nasuha pasang wajah berpikir. Semenit kemudian, alis Nanda naik. Dia sadar. Nanda membuka mulutnya, tapi kemudian urung dan memberiku senyum penuh arti. Tiga menit berlalu, dan Nasuha terperanjat, “Nasuh tau!”

Nanda mengerang sedih. “Cepet banget!”

Nasuha tertawa.

“Mbak mah nyerah. Kasih tau, dong.”

“Jadi gini. Ketika tekanan udaranya 1 ATM, panas air cuma bisa nyampe seratus derajat Celcius. Mau api segede sama selama apa pun, tetep gak bisa lebih. Keburu mendidih. Tapi, kalo kita simpen airnya di wadah tertutup kayak presto, tekanan udara di dalamnya bisa naik gara-gara uap. Alhasil, air bakal mendidih di suhu yang lebih tinggi!”

Nanda terperangah dengan lebaynya. “Oh? Oh! Bener, bener! Bener juga, ya? Kok bisa Nasuha kepikiran ke sana?”

Nasuha tertawa lebih semringah.

Sepuluh menit kemudian, aku dan Nanda melakukan rapat evaluasi. Nasuha dilepas untuk bermain sendiri dan sekarang sedang tengkurap sambil menonton TV, belasan mainan berjejer di sekelilingnya: balok LEGO, blok kayu, puzzle, kit eksperimen, buku gambar, krayon, playdough, labirin, rubik, set figur binatang, dst., dsb., dsj. Aku menggeleng.

“Kenapa?” tanya Nanda sambil menyusun naskah dan buku di meja.

“Lo kelewat manjain dia.”

“Satu-satunya korelasi kuat yang dimiliki di antara populasi psikopat adalah kurangnya bermain saat kecil,” Nanda menjawab tanpa menoleh.

“Tapi mestikah seheboh itu?”

“Hmm.” Nanda melirik Nasuha, lalu tiba-tiba saja mesam-mesem sendiri. “Oke, aku akuin aku kelewatan. Dia manis banget, jadi … yah … kebablasan.” Nanda menggeleng, lalu mengetuk printout di tangannya. “Udah dulu ngomongin Nasuha-nya.”

“Terus kita mulai ngomongin siapa?”

“Kamu.”

“Gue?” Aku mengerjap macam orang goblok. “Gue salah apa?”

“Negatif banget kamu. Aku pengen muji. Kerjaan kamu sejauh ini bagus banget. Gak cuma kontennya, bahkan redaksinya pun enak banget dibaca. Keliatan banget karakter penulisnya.”

“Tapi?”

“Kata siapa ada tapi-nya?”

“Emang gak ada?”

“Ada.”

“….”

“Pertama-tama, aku akuin kamu udah kerja kayak setan yang godain orang—ulet, teliti, gak kenal cape. Tapi, aku gak liat ide kamu di mana pun.”

“Itu kerjaan lo sebagai author buat hasilin ide. Gue cuma asisten riset.”

“Iyaaa … tapi mumpung ada kamu di sini, kenapa kamu gak gunain kelebihan terbesar kamu?”

“Apa kelebihan terbesar gue? Kegilaan?”

“Bukan yang itu.”

Jadi, dia benar-benar berpikir aku gila, ya?

“Yang satu lagi. Mari sebut aja … kemahiwalan kamu? Kemampuan untuk melahirkan ide-ide nonkonvensional.”

“Apaan pula itu?”

“Aku tau kamu tau apa yang aku omongin, Habil. Inget dulu waktu nulis Antipode?”

Tentu saja. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? “Lo pengen gue sumbang ide?”

“Aku pengen kamu sebutin apa yang kamu liat dari sudut pandang kamu. Sebutin apa aja hal yang secara alami terpikir sama kamu tapi mustahil kepikiran sama aku.”

“Gak yakin gue punya kualifikasi buat itu.”

“Gak usah sok rendah diri. Aku udah beli itu presto beberapa taun yang lalu, tapi baru tadi aku tau cara kerjanya dari kamu.”

“Gue cuma tau sedikit tentang banyak hal.”

“Tapi emang itu kualifikasi buat jadi penulis, kan? Aku yakin Pak Nurdin juga pernah bilang soal ini.”

“Pernah?”

“Pernah. Penulis itu beda sama praktisi, yang ilmunya dipake secara real-time sehingga butuh pemahaman mendalam yang udah di luar kepala. Penulis enggak gitu. Penulis buat buku gak dalam satu draf, tapi berdraf-draf yang disunting secara intensif. Penulis butuh pemahaman yang luas alih-alih dalam, dan dia bisa nyontek untuk detailnya.” Nanda mengernyit. “Ngapain juga aku jelasin ini ke kamu? Kamu lebih tau.”

Dia tak keliru, dan memang bukan itu yang kumaksud kualifikasi. Yang kumaksud adalah … etiskah seseorang yang berencana untuk bunuh diri menulis buku tentang penanganan bunuh diri? Hmm. Mungkin masih etis. Ini bukan yang pertama kalinya. Buku Karl Mark yang paling terkenal, Das Kapital, bukanlah tentang komunis sama sekali, melainkan tentang kapitalis itu sendiri. Dan Friedrich Nietzsche menulis tentang kesehatan mental walau dia sendiri mengidap gangguan mental.

Dan William James juga ….

“Oke,” kataku. “Tapi gue butuh kertas folio sama pensil.”

***

“Yah, Yah. Lagi ngapain?” tanya Nasuha. Saat itu baru jam 10 pagi, dan kelas paginya baru selesai. Untuk suatu alasan yang hingga kini tak aku pahami, kepala si bocah menempel di ketiakku, yang mana rasanya geli sekali.

“Gak usah nanya sesuatu yang udah jelas.”

Mungkin dia agak sakit hati aku katai begitu, sebab begitu menengok tulisan tanganku, si bocah memekik, “Iiiih! Nistanyeuuuu …!” (Dia mulai keracunan TV, kawan-kawan.)

“Kamu gak lebih baik, Nasuha,” celetuk Nanda di belakang. Dia membenarkan posisi kacamatanya dan menyerahkan sehelai kertas berisi catatan Nasuha. “Aku sampe gak tau mana yang lebih jelek.”

“Punya gue lebih enak diliat.”

“Iya, kalo diliat doang.”

“Punya Nasuh lebih enak dibaca?”

“Hmm. Mari bilang aja masih banyak ruang untuk berkembang.”

“Nasuh gak paham.”

Nanda mengabaikan muridnya dan menoleh padaku. “Kenapa juga kamu mesti tulis tangan di zaman gini? Ketikan kamu paling cepet dari sekian banyak orang yang aku kenal.”

“Kalo ngerangkum. Ngarang lain cerita.”

Nasuha mendongak. “Kenapa?”

“Ketika ngerangkum, idenya udah ada, cuma kata-kata doang yang mesti dicari; ketika ngarang, idenya belum ada, dan kita mesti mikir sendiri. Kecepatan mikir gue ada di bawah kecepatan nulis tangan, apalagi ngetik. Jadi, mau pensil ato laptop, sama aja. Gue lebih suka pensil, malah.”

“Pensil lelet.”

“Justru itu bagusnya. Lelet. Gue punya waktu buat mikir yang lebih banyak. Gak diburu-buru.”

“Jangan jadi retro, Sayang,” peringat Nanda pada anakku. “Kertas mahal, bikin lingkungan tercemar, dan ngabisin pohon. Digital lebih baik. Kamu bisa nulis sebanyak apa pun di format digital.”

“Gue gak promosiin pensil sama kertas,” keluhku. “Cuma bilang kalau segala yang cepet gak selalu punya dampak positif.”

“Mm. Kita hidup di era ketidaksabaran global. Kelewat banyak hiburan praktis yang mupuk sifat implusif. Jarang ada generasi sekarang yang tahan bosan. Aku pikir kita emang butuh belajar kelambatan lagi.” Nanda menggigit bibir bawahnya. “Ide bagus. Aku catet dulu.”

Aku menatapi si gadis yang sibuk menulis. Untung saja tak ada yang melihatku saat itu, sebab jika iya, mereka akan berpikir aku orang mesum. Aku bukan orang mesum. Oke, aku memang suka hal-hal yang berbau mesum, tapi begitu juga dengan seluruh lelaki non-aseksual di dunia. Ini perkara ekuilibrium, tak ubahnya air yang cenderung selalu ingin mendidih tapi tertahan oleh tekanan udara. Sama saja. Kemesumanku—dan kemesuman kebanyakan pria di dunia—tertahan oleh sopan santun, etika, moral, dan akal. Dalam kata lain, budi. “Orang mesum” bukanlah orang yang suka mesum, melainkan orang yang kurang budi.

Aku tahu apa yang kalian pikirkan sekarang. Kalian pikir aku banyak bicara karena merasa berdosa, kan? Haha! Kalian tak salah.

….

Ada yang tidak beres denganku. Pria lain beranggapan bahwa perempuan paling cantik ketika tersenyum, ketika tertawa, ketika cemberut—aku pikir Nanda paling cantik ketika bekerja. Ada yang spesial dalam sosok mungil yang tengah menekuri buku itu, dalam mata bulatnya yang terbuka lebar, dalam bibir basahnya yang menggumam, dalam keningnya yang berkernyit, dalam fokusnya yang penuh dan total. Dia selalu bergerak, selalu produktif, selalu tekun. Tak pernah aku melihat Nanda melakukan hal yang sia-sia. Bahkan momen santainya pun memiliki fungsionalitas yang jelas. Melihatnya selalu membuatku terinspirasi, seolah dikecup oleh cahaya mentari pagi yang menularkan semangat; melihatnya selalu membuatku ingin bangkit kembali dan lanjut berjuang.

Nanda menoleh dan membuatku nyaris memekik histeris.

“Kapan kamu selesai?” tanyanya.

“Apaan?”

“Tulisan kamu. Kapan selesainya? Aku pengen buru-buru baca.”

“Oh? Oh!” Aku menggosok wajah, menghapus tampang bloonku. “Kasih gue waktu tiga hari.”

“Oke. Besok.”

“Lo … denger gue?”

“Hukum Parkinson: Work expands to fill the time available for its completion.”

“Gue gak yakin Hukum Parkinson ada hubungannya sama situasi gue.”

Nasuha angkat tangan. “Mbak ngomong apaan?”

“Kecenderungan orang buat gunain seluruh waktu yang tersedia buat selesain kerjaan. Misal, Ayah kamu. Kalo dia dikasih waktu sebulan, dia bakal kelarin kerjaannya dalam sebulan; kalo dikasih seminggu, kelarnya seminggu juga; kalo sehari, kelarnya sehari juga.”

“Kalo sehari mustahil,” cetusku.