Pendahuluan

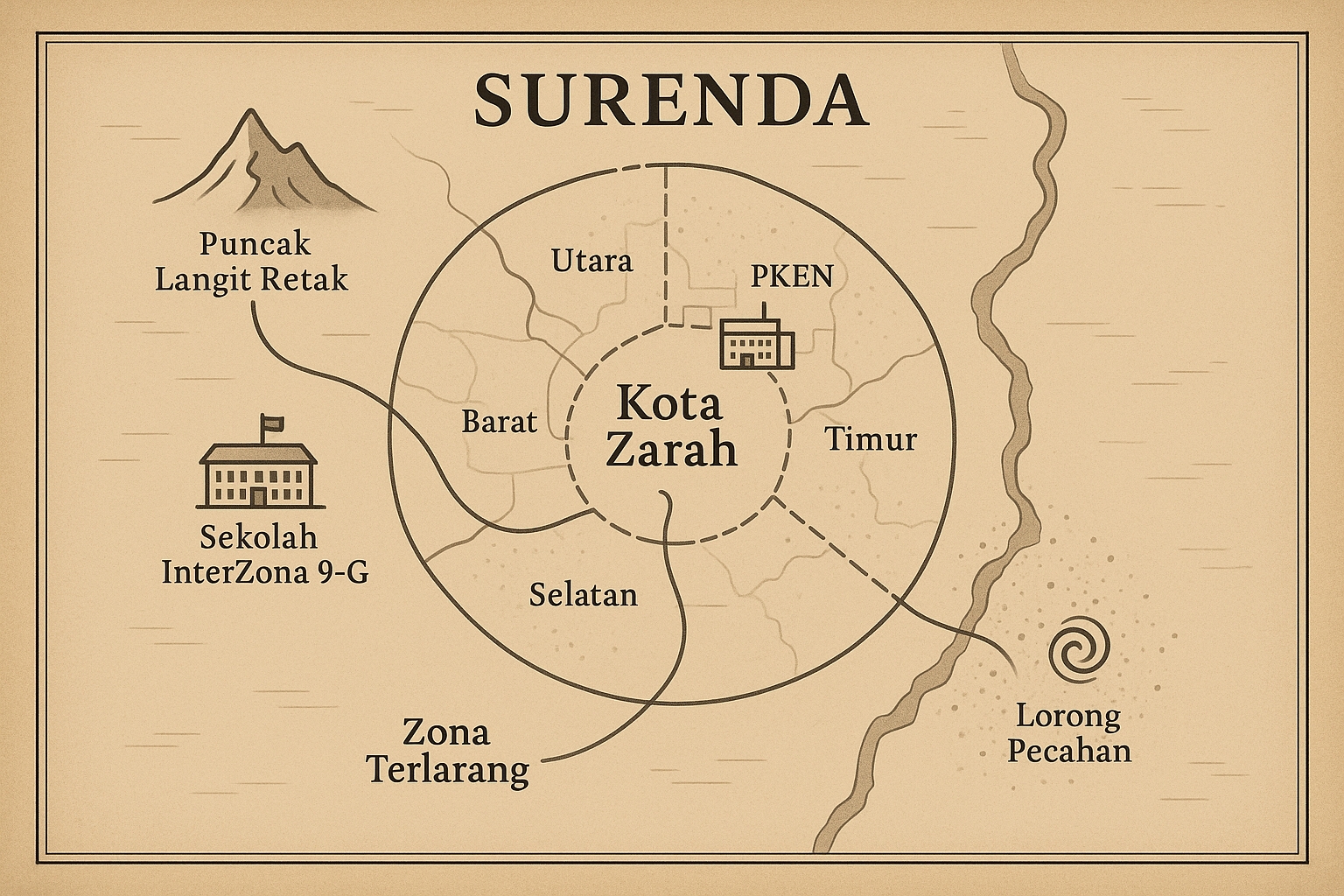

Ini adalah kisah tentang seorang anak yang tidak mengingat siapa dirinya, di dunia yang tidak sepenuhnya utuh. Dunia ini disebut Surenda, dan ia terdiri dari zona-zona yang berlapis seperti mimpi dalam mimpi. Apa yang tampak nyata mungkin bukan kenyataan. Dan apa yang tampak mustahil bisa jadi adalah satu-satunya harapan.

Arsa bukan anak biasa. Tapi dunia telah terlalu sering membunuh yang luar biasa. Maka, sebelum ia tumbuh terlalu besar, dunia akan mencoba menekuknya. Ini adalah awal dari perang diam-diam antara harapan dan kehancuran.

---

Prolog

Dalam kegelapan, sesuatu retak. Bukan benda. Tapi hukum.

Dan ketika hukum itu pecah, suara pertama yang terdengar adalah tangis seorang anak laki-laki.

Ia tidak lahir di rumah sakit. Tidak pula dibawa malaikat. Ia muncul begitu saja, di tengah zona terlupakan. Di mana cahaya seperti sisa-sisa dari dunia yang telah dimusnahkan.

Namanya belum ada. Tapi takdirnya sudah tertulis.

☀️☀️☀️

Bab 1: Bangun

Langit di atas Kota Zarah tidak biru. Tapi juga bukan abu-abu. Ia seperti lembaran kaca kusam yang menahan cahaya matahari agar tak terlalu terang, seolah dunia ini punya batas kesabaran terhadap cahaya.

Arsa terbangun di trotoar sempit yang basah. Bukan karena hujan. Tapi karena langit meneteskan embun yang tidak pernah jatuh. Ia hanya melayang. Membeku. Dan jatuh ketika waktunya tiba.

Ia tidak tahu siapa dirinya. Namanya? Tidak yakin. Umurnya? Tebak saja. Kenapa dia di sana? Tidak ada jawaban.

Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah tekanan aneh di dadanya. Bukan rasa sakit. Tapi seperti gravitasi—membuat tubuhnya berat. Membuat napasnya seperti ditarik pelan-pelan ke dalam tanah.

☀️☀️☀️

Langkah pertama terasa seperti melawan arus sungai. Trotoar bergema pelan. Suara langkahnya tidak dibalas oleh kehidupan lain. Kota Zarah masih tidur, atau mungkin memang tidak pernah benar-benar bangun.

Bangunan menjulang seperti menara data. Setiap dinding punya layar, menampilkan angka, grafik, atau wajah-wajah orang yang tidak dia kenal. Semua terasa dingin. Bahkan langit, meskipun menyala, tidak memberi kehangatan.

Arsa berjalan tanpa arah.

Lalu, ia melihat pantulan dirinya di sebuah dinding kaca toko yang belum buka. Mata hitam. Rambut kusut. Seragam abu-abu yang terlalu bersih. Ada lencana kecil di dada kiri bertuliskan "ARSA – UNIT Z9".

☀️☀️☀️

“Arsa,” gumamnya pelan, mencoba mencocokkan suara dengan nama itu. Tidak terdengar asing, tapi juga bukan miliknya.

Lalu, suara sirene memecah pagi yang beku.

Tiga kendaraan melayang rendah di jalanan, berkilau seperti besi cair. Di sisi mereka, lambang sistem kota: segitiga dengan mata di tengahnya. Mereka melintas tanpa memperhatikan Arsa.

Tapi di belakang mobil terakhir, seorang gadis berdiri.

Gadis itu melihat ke arahnya.

Dan tersenyum.

☀️☀️☀️

Gadis itu seperti cahaya pertama yang tidak buatan. Matanya berwarna keperakan, rambutnya panjang dan seperti kabut pagi. Ia mengenakan seragam yang sama dengan Arsa, hanya dengan warna berbeda—biru gelap.

“Arsa?” katanya, tanpa ragu.

Dia tidak menjawab. Gadis itu melangkah mendekat.

“Kau terlambat ke sekolah. Lagi-lagi.”

“Sekolah?”

“Ayo. Aku tidak mau nilai kita dipotong hanya karena kau kebanyakan mimpi.”

☀️☀️☀️

Sekolah itu terletak di pusat distrik. Namanya InterZona 9-G. Terlalu bersih. Terlalu teratur. Setiap siswa seperti program berjalan, masuk ke jalur yang telah ditentukan, tidak ada yang menyimpang.

Kecuali Arsa.

Dan Alya, gadis tadi.

Alya memperkenalkan diri saat mereka duduk di koridor utama. “Kita satu tim. Kau ingat itu, kan?”

Arsa menggeleng.

Alya tertawa. “Tenang, kamu memang sering begitu. Tapi biasanya kamu kembali sadar setelah jam kedua.”

☀️☀️☀️

Di pelajaran pertama, guru mereka bukan manusia. Hanya proyeksi. AI pengajar yang menguraikan topik tentang Emosi Terkendali—sebuah sistem di mana perasaan dimonitor dan diatur melalui gelang yang dikenakan setiap warga kota.

Gelang Arsa tidak menyala. Tidak pernah.