FAKRI

“EHH ... COBA BUKA BUKU BANK SOAL,” Pak Edhan jalan mondar-mandir di depan kelas, satu tangan pegang buku, satu lagi spidol, “halaman tiga dua. Ada latihan soal dari materi trigonometri ....”

Serempak, bunyi kertas dibalik mengisi seluruh kelas, di sana-sini sibuk mencari lembar yang si Edan bilang. Cuma aku yang bengong, cuma aku yang pelanga-pelongo. Aku tak beli buku bank soal. Yang ada di atas mejaku cuma buku catatan, tugas, juga paket.

Tak butuh waktu lama buat mata duitan si guru keparat untuk memergokiku. “Kamu!” kecamnya, sinis dan meremehkan. Dia tahu kalau aku adalah segelintir murid yang tak kena tipu olehnya. “Mana buku kamu?”

Coba main-main denganku, hah? Jangan salah sangka. Aku bukan orang tolol yang percaya kalau umur membedakan derajat orang. “Buku, Pak?” timpalku, menunjuk ke meja dan pura-pura bingung. “Ya ini buku saya, Pak.” Beberapa murid laki-laki mendesiskan kekeh.

Semu merah muncul di wajah Edhan. “Bank soal!”

“Bank soal?”

“Ini, ini!” Si guru mengayunkan bukunya jengkel.

Aku pasang wajah bego.

“Punya tidak!”

Aku menggeleng.

Dari sana, Pak Edhan memulai pidato bergeloranya tentang kewajiban para murid untuk menimba ilmu, tentang kecerahan masa depan, dan tentang pengorbanan demi pembelajaran. Dia mengakui bahwa memang berat untuk membelanjakan uangmu untuk hal yang tak kau suka, tapi itu bagian dari perjuangan kita. Para murid memang selalu membacot kala disuruh membeli buku yang tentunya terpakai sampai mereka dewasa pun, tapi oke-oke saja waktu beli pulsa HP, jajanan, karcis bioskop, atau hal-hal hedonis lain. Dia tak tahu kalau aku ini tidak oke-oke saja bahkan untuk sekadar beli sikat gigi baru.

“Gimana mau bisanya, coba!” sergahnya, tangan menunjuk-nunjuk tak sopan padaku. “Bukunya juga enggak punya! Padahal kunci paham matematika itu ya ngerjain contoh soal sebanyak-banyaknya!”

Aku diam saja, membiarkan si guru gelut dengan dirinya sendiri.

“Ke depan.”

Bilang apa si goblok barusan?

“Ke depan!”

Aku bangkit berdiri dengan canggung, mata sempat menyapu Haina yang pasang tatapan iba. Dia kasihan padaku? Ampas. Entah kenapa yang barusan itu sepuluh kali lebih menyengat ketimbang ledekan si Edhan. Aku memaksakan diri untuk berjalan pelan dan terbungkuk-bungkuk. Melawan guru—sesalah apa pun mereka—tak pernah setimpal dengan jumlah energi yang dikeluarkan, jadi sebagai insan yang bijak bestari dan lebih dewasa, mari mengalah saja.

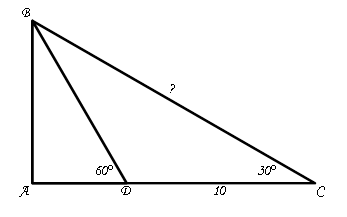

“Kerjain ini.” Pak Edhan menulis cepat persoalan trigonometri di papan tulis, lalu menodongkan spidolnya ke wajahku, mencoret sedikit daguku. “Buruan.”

Aku terdiam sejenak, membeku di tempat untuk sepuluh detik. Pak Edhan menyeringai dan menggeleng, lalu kembali berbusa-busa dengan pidatonya. Aku sendiri mengerutkan kening, mata lebar Haina yang menatap iba berkelebatan di benakku. Ganggu banget.

“Materi ini emang ada di buku paket, tapi contoh soalnya enggak sampe serumit ini, kan? Makanya Bapak suruh latihan di bank soal. Udah kalo gak bisa mah—Bapak tau kamu gak bisa. Kalkulator aja gak bawa, gimana ngerjainnya? Sana duduk,” perintah Pak Edhan, tangan datang buat menyambar spidol dari jemariku.

Aku mengelak, maju ke depan bor, kemudian menulis angka “10√3” super gede yang melahap separuh luas papan tulis. Jariku gemetar karena tenaga yang kukerahkan, dan begitu spidol kuserahkan balik, ujungnya sudah lenyap tak bersisa. Buru-buru aku balik ke kursi sebelum Pak Edhan sadar. Ampas. Aku kelewatan! Ini semua gara-gara si Toge!

Sejenak, aku duduk pecicilan dan tak nyaman. Pak Edhan menatap papan tulis dengan pandangan bingung, mengintip sejenak bukunya, kembali ke papan tulis, kembali ke buku, lalu melotot padaku.

Tak dapat dipungkiri kalau jawabanku benar adanya. Kunci paham matematika bukanlah dengan mengerjakan contoh soal sebanyak mungkin. Cara itu memang bisa membuatmu lolos ujian, tapi tidak dengan pemahaman kedudukan ilmu tersebut. Kau harus menggulirkan otak kananmu juga. Kunci paham matematika adalah dengan menyusuri akar dari konsep, melihat kembali sejarahnya dan membayangkannya dalam bentuk spasial. Dengan melihat konteks episodik dan bukan sekadar semantik.

Ingatan dan pemahaman tidak bersemayam di otak kita secara tunggal, melainkan membentuk sebuah jaringan rumit yang saling hubung. Kau ingat “pensil”, tahu fungsinya sebagai “alat tulis”, senantiasa sepasang dengan “buku”, bisa dipupus dengan “penghapus”, dan merupakan “perabot umum belajar”. Kian banyak hubungan ini, kian kuat pula pemahaman kita.

Alasan kenapa manusia tidak membentuk memori jangka panjang sampai umur tiga tahun adalah karena kita tahu terlalu sedikit untuk menciptakan hubungan-hubungan antara pengetahuan. Kita lihat “pensil”, tapi belum tahu fungsinya sebagai “alat tulis” dan belum tahu kalau itu “perabot umum belajar”. Jadi, alih-alih menggunakannya untuk mencatat, kita malah memakannya. Bagus.

Sayangnya, dikarenakan kemalasan, ketololan, dan kekeraskepalaan yang hakiki, sistem pendidikan kita senantiasa mengurung tiap-tiap bidang studi dalam isolasi. Sebuah rumus dalam sebuah bab buku matematika dianggap tak berhubungan dengan rumus-rumus di bab lain, dianggap tak memiliki sejarah, awal perkembangan, atau pun fungsi praktisnya.

Pak Edhan menghapus papan tulisnya dengan kasar, lalu melotot lagi padaku. “Gabung sama orang lain! Jangan diem aja! Usaha!” Dia terbatuk.

Mamam, anjing!

Aku menghela napas. Lihat? Apa kubilang. Kau tak tahu kapan dirimu butuh bantuan. Aku melirik penuh arti pada Rambut Mangkuk; dia mengangguk serius, jempol teracung, paham betul apa yang kumaksud. Bagus kawan. Sebagai setan yang baik, aku bakal sering-sering kasih dirimu contekan—